「貓隻領域護理計劃」

自 2000 年 8 月起,愛護動物協會的「貓隻領域護理計劃」正式展開,集合愛協的資源和愛貓人士之力,以人道方法控制本港日益上升的街貓數量。

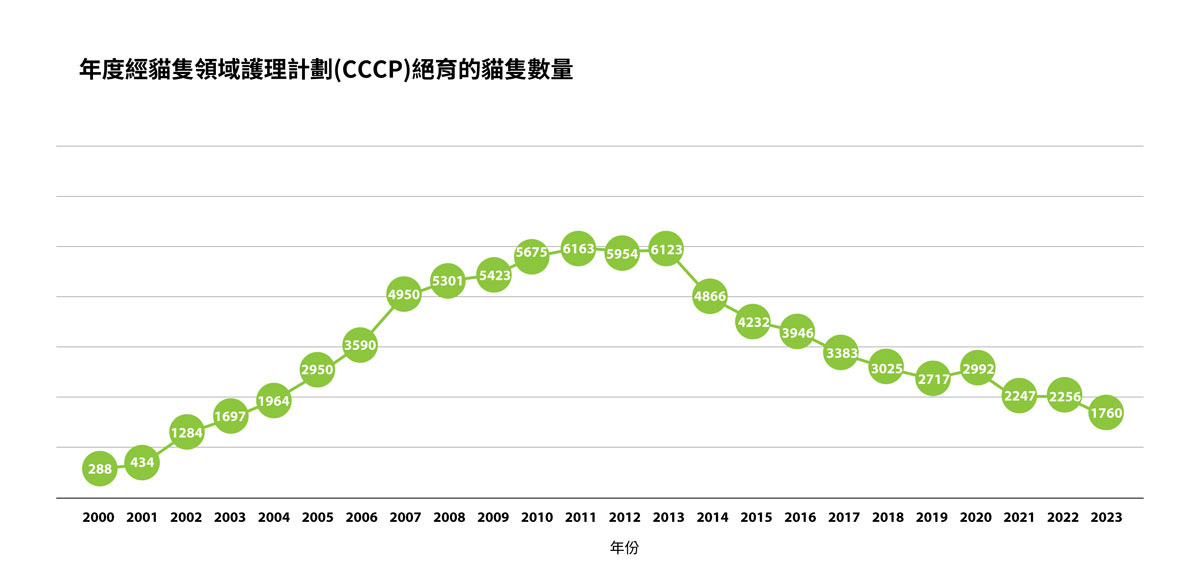

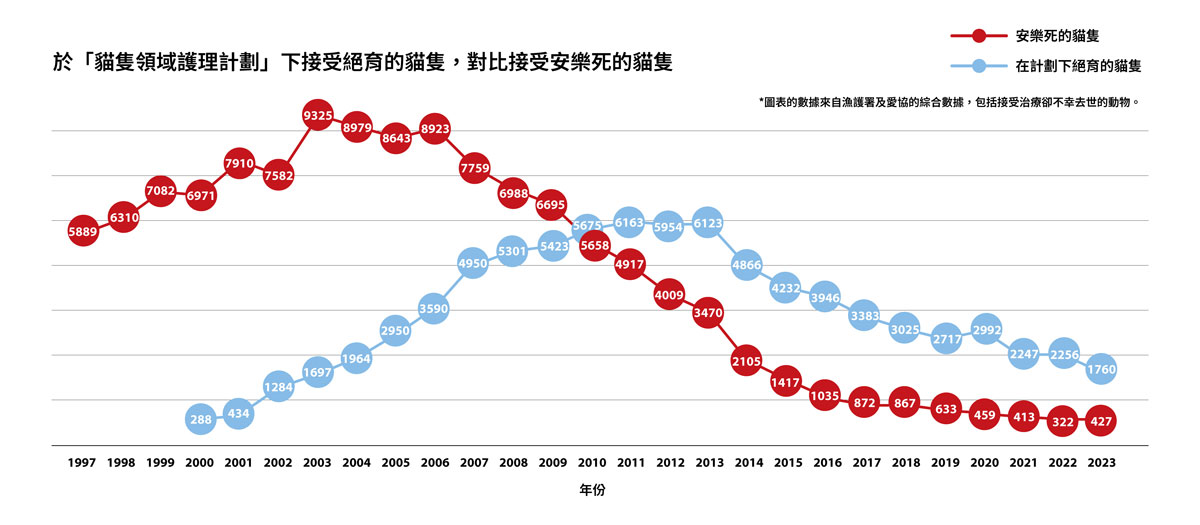

經過二十五年來的努力,愛協的「貓隻領域護理計劃」一共為超過 86,000 隻街貓進行絕育(截至2025年),協助降低人道毀滅率 ,同時改善市區環境。

申請地點如適合進行「貓隻領域護理計劃」,愛協便會安排與義務護理員申請人會面,並解答相關問題。

如有查詢,請在星期一至星期五(上午 9 時至下午 5 時)致電 2232 5589 與「貓隻領域護理計劃」團隊聯絡,或電郵 cccp@spca.org.hk。

貓在港人心目中,佔一個很特別的位置。有人極愛,經常於城內四出搜尋牠們的足跡,並用鏡頭拍下牠們的一舉手一投足;亦有人對其憎厭,認為牠們是滋擾的源頭。在香港這個人多擠逼的城市裡,住著成千上萬的流浪貓,牠們機警聰明,且有頑強的生命力和驚人的繁殖能力。

然而流浪的日子非常艱苦,街貓更經常受到疾病、被獵食和意外的威脅,每天為生存而奮力掙扎,為爭奪地盤和配偶而打鬥受傷。另外,為了向同類宣示主權,牠們更不時四處號叫和尿溺,為居民帶來困擾,因此「貓隻領域護理計劃」便深入社區,為這些問題提供人道的解決方案。

未經絕育的街貓壽命通常較短,大約只有兩年。牠們以撿吃垃圾為生,導致營養不良,容易染病。儘管如此,街貓每年仍可生產兩次,每胎最多生六隻小貓,令街貓數量不受控制地增長。

街貓打鬥會於社區造成噪音之餘,亦令牠們容易受傷。在缺乏適當的照顧下,街貓很常受到疾病折磨。

從人類的角度而言,街貓不但製造噪音,還為爭地盤而噴尿,可能影響人類的居住環境。而「貓隻領域護理計劃」的出現則有效改善了這些問題。經此計劃絕育的貓隻一般較健康和長壽,義務護理員會定時餵飼貓隻高質量的食物,加上貓隻已不能繁殖,減少貓隻為爭奪食物和配偶而受傷及染病的機會。

生病的「貓隻領域護理計劃」貓一旦被發現生病,我們的義務護理員便會將牠們從領域中移離。最終,健康的貓隻較少滋擾居民,令社區人士更喜愛牠們。

90 年代,英、美等國家採用「捕捉、絕育、放回」(即 TNR) 的方法,於控制流浪貓數量方面取得一定成效,同時亦推廣放養寵物貓的絕育計劃和幼貓領養計劃,使不少地區的貓隻數量明顯下降,獲得社區認同。

90年代末,愛協亦進行了相關研究,以判斷「捕捉、絕育、放回」能否在本港實行,終於在 2000 年 8 月我們於香港開展了「貓隻領域護理計劃」。

當時有一群熱心的義工負責餵飼和捕捉各領域內的街貓,將牠們帶回愛協進行絕育、接受疫苗注射和植入晶片,我們更提供預防性藥物為貓隻杜蟲和杜蚤。計劃的目的是要將健康、已絕育的貓隻送回原居地。性情合適的貓,愛協會為牠們尋找一個永久的家。時至今日,「貓隻領域護理計劃」已替超過 86,000 隻街貓絕育,且在全港有超過 2,200 個貓隻領域(截至2025年) 。絕育和領養雙管齊下,安樂死貓隻的數量已大幅下降。

下面的圖表清楚顯示出每年的貓隻絕育數字持續上升,而年度安樂死貓隻數字則大幅下降。

辨認已接受絕育的街貓對我們來說十分重要,除能幫助我們監察計劃進度外,也能確保已絕育的貓不會再被捕捉去重複接受手術。我們透過以下兩個方法認出已絕育的貓隻:

剪耳

絕育手術中麻醉了的貓會被獸醫會剪去耳朵的一小角以作識別:雌貓會被剪去左耳角,而雄貓則被剪去右耳角。

植入晶片

我們會為貓隻植入晶片,讓我們能追蹤貓隻所屬的領域及負責照顧牠的貓隻義務護理員。自 2003 年起,所有經「貓隻領域護理計劃」絕育的街貓,都已被植入晶片。

雄貓會被剪去右耳一角。

雌貓會被剪去左耳一角。

你記得貓箱嗎?

於 50 年代,愛協毎月接收過千隻被遺棄的貓隻,於是我們於社區設置貓箱,讓公眾人士放置無人認養的成貓和幼貓。當時,貓箱放置在愛協中心門外,以及紅磡、旺角、九龍城、筲箕灣、上環及赤柱一帶。雖然本意只為收集成貓和幼貓,但愛協督察經常在箱內發現其他動物,包括幼犬、兔子、倉鼠及蛇等,甚至有人將成犬綁在箱子旁。

隨著「貓隻領域護理計劃」於開展後,愛協於2002年便逐步淘汰貓箱。如今,碩果僅存的唯一一個貓箱便存放於香港歷史博物館,時刻提醒著我們,香港過往的流浪動物問題,以及今天在動物福利上的進步。